ネットで稼げるようになる為に必要な

知識とスキルとツールをご用意しました!

ここで終わりにしませんか?

いくつもの塾に入った。

高額なコンサルも受けた。

でも、うまくいかなかった。

続けられなかった。

「自分の努力が足りなかったんだ…」

そんなふうに、自分を責めていませんか?

けれど本当に、それだけが原因でしょうか?

・続けられる“環境”は、整っていたか?

・つまずいた時、的確に“添削”やアドバイスをくれる人はいたか?

・あなたのペースに合わせて“寄り添ってくれる存在”はいたか?

私は、これまで20年以上にわたり塾講師として

多くの人の「続けられない悩み」と向き合ってきました。

その中で気づいたのは、

「意欲があっても、仕組みや環境が悪ければ、続けられない」ということ。

「できなかったのは、アナタのせいじゃない」

私は、そう伝えたい。

残念ながら、以下のような高額塾が巷にあふれています。

・質問しても返信が遅い/来ない

・「自分で調べてください」と言われ、結局ひとりで進めるしかなかった。

・テンプレのような答えしか返ってこず、全然役に立たない。

・毎日報告必須。モチベーションが高くないと居づらい雰囲気。

・成果が出ていない人への冷たい扱い、無言のプレッシャー。

「あなたの意志と努力を、しっかり形にするための環境さえあれば、、、」

ないなら私が作るしかない!本当に続けられる塾を作ろうと決めたのです。

名前は「松風塾」。

・実践しながら学べるステップ設計

・あなたの状況に応じた赤ペン添削

・疑問がすぐに聞ける相談体制

ひとりで頑張れる人なんて、ほんの一握りです。

必要なのは「真剣に伴走してくれる誰か」と

「途中でつまずいても立て直せる環境」

「できない自分を責める」のは、もうやめましょう。

今度こそ、自分の力で前に進んでいけるように。

松風塾が、あなたをしっかりサポートします。

私の師匠である感動主客の松野さんが作られた

「極限のSEO」をご提供できる運びとなりました。

※全部ではありません

・ドメイン強化サービス⇒たった2カ月で新規ドメインを政府・大学・公共機関並みに強くします

・サイト自動巡回ツールで滞在時間を伸ばしてSEOの評価アップ

・ChatGPTを利用した独自のツールでSEOに強い長文生成

ブログ作成ノウハウ

検索上位を維持するにはエンゲージメントが命です。

・指名検索を起こす

・滞在時間を延ばす

・回遊率を上げる

・再訪問を増やす

これらを意図的に起こす仕組みをノウハウ化しました。

エンゲージメントを高めた結果、報酬発生の確率も上がります!

Udemy(ユーデミー)、note (ノート)、X(エックス)、ポッドキャスト、YouTube(ユーチューブ)を利用してブランド力を強化するノウハウを提供します。

AI時代、ブランドオーソリティが必要です!

ブランドは人に認知され、想起してもらう必要があります。

認知されるにはSEOだけでなくSNSなど、他のプラットフォームでの露出を増やすことが必要です。

想起されるには記憶される必要があり、情報発信の頻度や内容、見せかたが重要です。

参加者 特典はこちら

現在59,800円で販売されている松野さんの教材です。

今回のご提案に興味がある方の中には先々、ネットビジネスで起業されたい方もおられると思います。

そこで、サラリーマン脳から脱却して未来に向けた準備をするための教材があると役立つと考え、師匠に無理をいって特典につけさせてもらいました。

・経営者の思考編(320ページ)+動画解説+音声

・ゼロから稼ぐ為の戦術編(400ページ)+動画解説+音声

・プライベート編(240ページ)+動画解説+音声

松野さんの信用が入った状態でアメリカンエクスプレスカードを申し込めます。

師匠が積んできた実績をアメリカンエクスプレスカード会社が

信用してオファーをくれているので、普通のクレジットカードとはかなり違ったありえない待遇を受けれるということです。

◆一人ひとりに担当者がついてくれる。

※松野さんからのお客様だと認知した中で・・・

◆支払い方法や限度枠や融資に対する悩みにZOOMを通じて個別面談もしてくれる。

不安な気持ちの状態で、銀行にお願いしにいかなくても、まとまった融資の個別相談ができる

※最大950万までの相談可。

小説(文章)は苦手だけど漫画は大好き♪

こういう人たちに、文章だけでセールスするのは至難の業です。どんな素晴らしい提案だとしても相手が話を聞く耳をもたなければ意味がありません。そういう意味で、漫画は優れたツールです。

あなたの扱うテーマにあわせて漫画が作ってもらえるとしたら

どうでしょう?

2回目以降は別途料金がかかりますが、AI漫画職人のあり坊さんに特別価格で発注できる権利を特典につけさせてもらいました。

17,800円の所を10,000円でストーリー風のマンガLPを制作してもらえます。

ドメインパワーとブランド力

なぜ必要なの?

◆ドメインパワー

ユーザーが満足しているシグナルをGoogleがキャッチすれば

ドメインの評価が上がります。

たとえば、

・離脱後に再検索されない

・再訪問される

・滞在時間が伸びている

・引用されている(被リンク)

ユーザーの検索意図を満たし、(その時点での)検索を終わらせる。

もしくは繰り返し使われる。

もちろん、このような反応を得るには

サイト内のコンテンツが優れていることは言うまでもありません。

◆ブランド力

「〇〇といえば△△さん」「□□といえば、このサイト」と世の中に認識されることを指します。

たとえば「ユニクロ」といえば何をイメージしますか?

「洋服」ですよね。このようにブランドとして認識されることが求められています。

なぜ、ブランド力が必要なのか?

それは情報の信頼性とイコールだから。

たとえば、任天堂Switch2について、どこの誰とも分からぬ人が運営するブログに書かれていること。任天堂の公式サイトで発表されたこと。

どちらの信頼性が高いと思いますか?

たぶん、「任天堂」と答える人が多いと思います。

これが情報社会のブランド力です。

私たちが発信する情報も同じで、最初にGoogleが品質判定するさいに

・そもそも、この人(運営者)は誰?

・それを語る資格があるのか?

信頼スコアと照らし合わせて総合的に判断します。

誰が語っても自由なテーマ、たとえば「恋愛」は書き手の信頼性を気にする話ではありません。なので無名な人が記事を書いても検索上位に入れます。

いっぽう、ガンなどの病気については人の命がかかわるので、信頼スコアが高い人、サイトでないとおいそれとは検索に載せられません。

ゆえにドメインパワーがないのに個人がガンに関する情報を書いても上位表示できません。

※これまでは権威性やエビデンスが最優先でしたがありきたりではない人生経験が詰まった情報の場合、ドメインの強化が必要になりますが、個人でも戦える領域が広がりつつあります。

このように、信頼スコアがマックスで求められる領域をYMYL※と呼んでいます。

※YMYL(Your Money or Your Life)

Googleの検索品質評価ガイドラインで定められている用語

ゆえにGoogleは、

ブランドに対して「どういう存在なのか?」

「信頼性はどの程度なのか?」をスコア化しています。

サイト内の情報だけを鵜呑みにしない。

仮に私がサイト内でウソをついて「医者です」と書いてもGoogleは信用しません。ゆえに、サイト外を重要視します。

仮に、〇〇病院の公式サイトに私の名前があれば、さらに自分のサイトと相互リンクしていればGoogleは、この人は医者だとブランド情報として記録します。

これはサイト外の情報の一例です。

たとえば、X(エックス)で〇〇についての話題になると自分の名前(ブランド)があがったりすれば、反応が肯定的か、否定的かはおいときまして調査の対象になります。

書籍をだせば出版社やAmazonに掲載されるので「この人は〇〇についての本を出版している」とGoogleに認識されます。

このように、サイト外での活動もブログ・サイト運営には求められています。

下手すりゃ、無名(信頼スコア0)のブログはインデックスしません。なんて時代が来るかもしれません。

(というか、その気配は部分的にありますけど)

ここまでGoogle(SEO)の視点で話してきましたが

人間(ユーザー)に対しても

ブランド力がものをいう時代になりました。

生成AIが広く使われるようになり、

情報の信頼性や、あえて検索やお気に入り登録して

ブログを訪問する強烈な理由の提示が

運営者には求められています。

ネットで生き残りたいなら

ドメイン力とブランド力の構築は必須です。

はじめましての方も、そうでない方もいつもありがとうございます。

個別指導塾講師として20年、小中高生に勉強を教えている松風と申します。個別指導塾講師を生業にしながら未来のことを考えて副業としてアフィリエイトというリスクが少ないビジネスに取り組んでまいりました。

その経験を活かして、まごころ塾アフィリエイトアンサー、エッグジョブ+の代表講師として10年間務めてきた実績があります。

もちろんそれだけでなく以下のような資格も取得しています。

■Google広告「ディスプレイ広告」認定資格

■Google広告「検索広告」認定資格

■グーグルアドセンスマスタークラス修了

■マインド・リーディングスペシャリスト

■進路アドバイザー

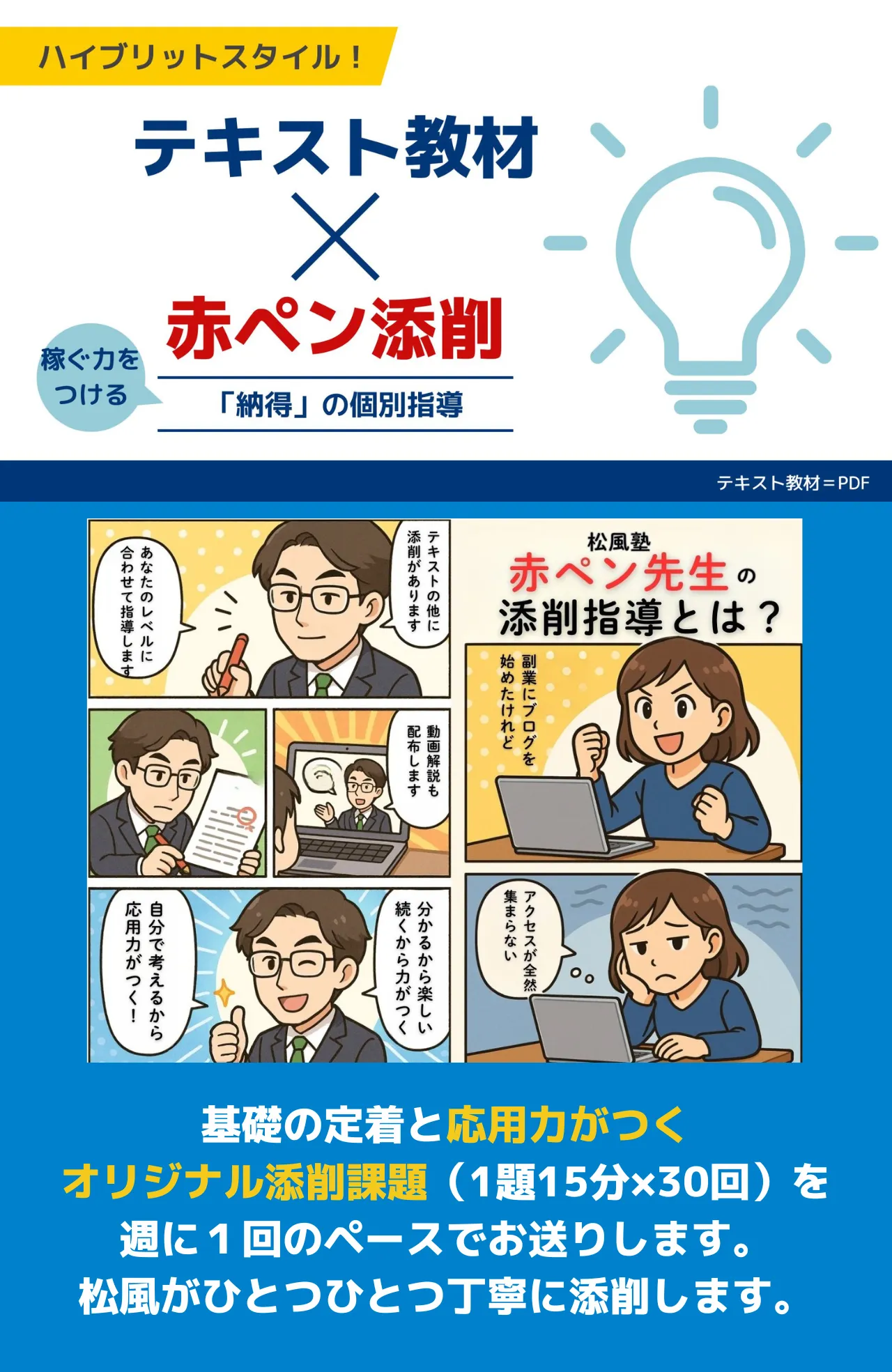

基礎の定着と応用力がつく

オリジナル添削課題(1題15分×30回)を

週に1回のペースでお送りします。

松風がひとつひとつを丁寧に添削します。

最短翌日~3日で返却(回答)します。

一緒に解説動画もお届けします。

※1題15分を目安にお考えください

※解説動画の内容は受講生共通

STEP1 自分と向き合う

01章では「価値観」について解説します。自分が重要だと感じるものや考え方を知っている人は、人の心を動かします。なぜなら、価値観の変化にはストーリー性があるから。ただ、それを理解して情報発信している人は少ない。

02章では「感性」について解説します。コンテンツに独自性が求められる時代。どうすれば独自の視点が持てるのか、お悩みの方が多いと思います。ポイントは、違いを感じ取り言語化するスキル。世界の解像度を高くする「感性のトレーニング法」を紹介します。

03章では「言語化」について解説します。頭のモヤモヤを形することから全てが始まります。ターゲットに刺さる、人を動かす表現力が欲しいと誰もが思います。しかし、外に向かう前に「内なる言葉」に耳を傾けるのが先です。

04章では「思考」について解説します。チャットGPTなど、生成AIでコンテンツを作る人が増えている時代だからこそ、「思考力」で差がつきます。さまざまな視点から物事を考え、本質を見極める。そこにオリジナリティが生まれます。

05章では「コンセンサス=総意」について解説します。あなたがアプローチしようとしている集団(ターゲット)の共通認識を理解したうえでコンテクストを作らないと、コンテンツに価値を感じてもらえません。

06章では「コンテクスト(文脈)」について解説します。コンテンツ自体に価値はありません。なぜなら、価値はユーザーが感じるものだから。コンテクストしだいで評価が変わります。たとえば1本130円の水でも、砂漠なら500円でも買う人がいるはず。価値を感じさせるコンテクストを作れるかどうかが重要です。

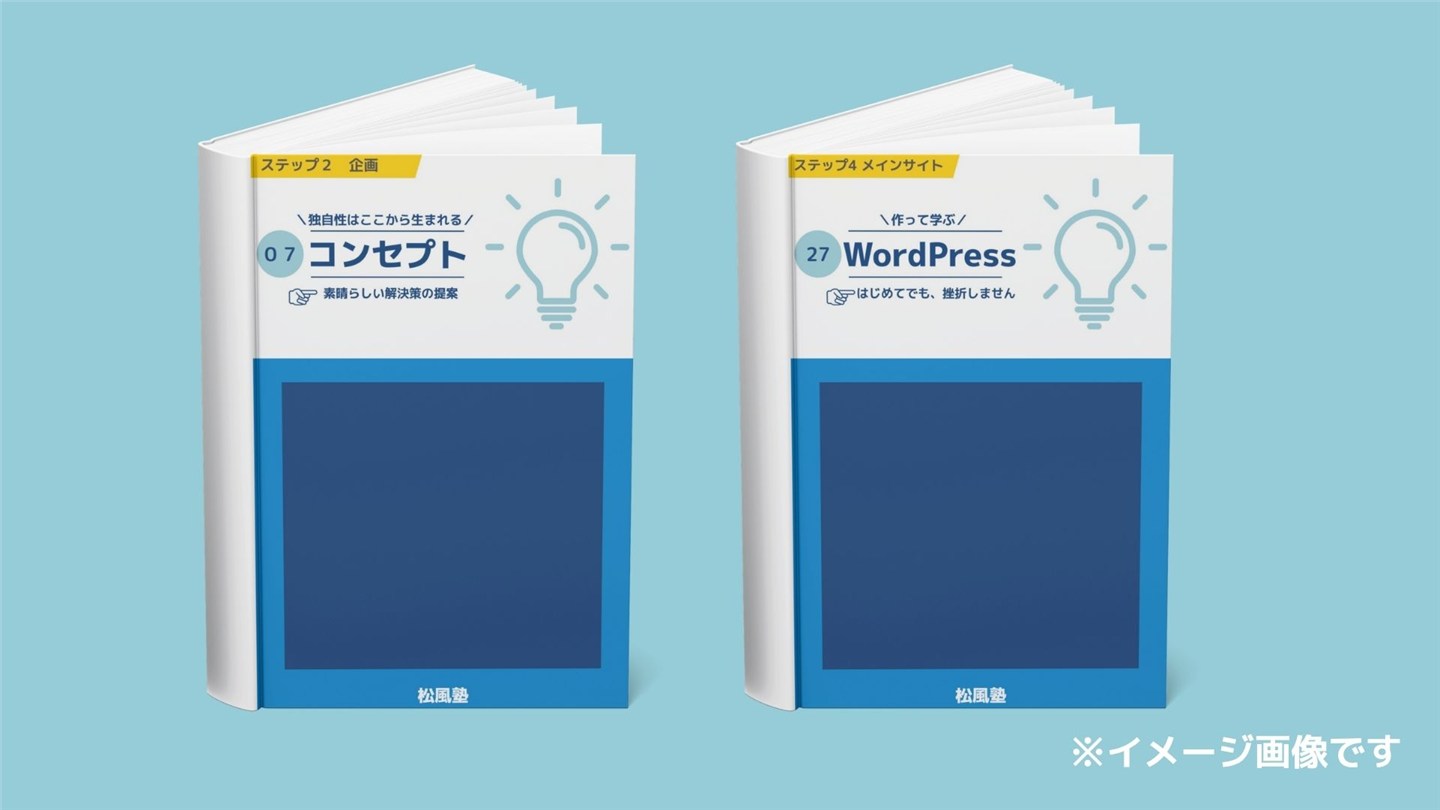

07章では「コンセプト」について解説します。情報をまとめるだけならAIで十分。「どんな問題をどんな素晴らしい方法で解決するのか?」を提案できないコンテンツは淘汰されます。コンセプトを理解していない、作らない人ほどキーワード選定に走ります。

08章では「キーワード」について解説します。サジェストを手当たりしだい記事にしても上位表示は難しい時代です。無視してAIに書かせるのも逆に危険。キーワードとの正しい付き合い方とは?

09章では「キャッシュポイント」について解説します。ネットでお金を稼ぐ手段はアフィリエイトだけではありません。たとえばUdemyやnoteで有料コンテンツを販売できます。選択肢が多いほど情報発信の幅も広がり、多くの人にアプローチできます。

10章では「インサイト」について解説します。人を動かす隠れた真理を把握することが、SEOやセールスには必須です。なぜなら人間は感情で動いて論理で正当化するから。インサイトを完璧に把握すれば少ないアクセスでも成約できます。

11章では「検索意図」について解説します。検索ユーザーの知りたいことを満たすことが重要です。しかし検索意図は、Google(機械)が判定しキーワードごとに分類している。この事実を理解して満足度の高いコンテンツを作る必要があります。

12章では「Yahoo!知恵袋」について解説します。疑問や悩みを持っている人のリアルな声をリサーチすることは重要です。ターゲットにインタビューできれば一番良いのですが、個人はそうもいきません。知恵袋にある質問の有効活用法を紹介します。

13章では「競合調査」について解説します。検索上位ページを真似するためのリサーチは意味がありません。ユーザーから「既視感」を持たれないためにする。もちろん戦える相手・キーワードなのかの調査も大事ですが、それ以上に「独自性」を打ち出さないといけません。

14章では「ブランド」について解説します。今後のサイト戦略の軸になるのが、情報発信者のブランド力と背景情報です。ドメイン強化だけでなく、SNSを利用した情報発信が必要になります。何が書かれてあるかだけでなく、語り手が何者なのかが重要な時代です。

15章では「指名検索」について解説します。サイト名の検索は、誰の意見が聞きたいか?人気や信頼、期待感が反映された結果です。当然Googleにも評価されます。SEOの到達点である指名検索、待つだけでなく意図的に起こす仕組みが必要です。

16章では「ロジカルシンキング」について解説します。アイデア出しや課題解決、コンテンツ設計に必要なのが論理的思考。MECEやロジックツリーを使いこなせないと重複記事を量産します。Google(機械)に理解しやすく、人の納得感を得るにもロジカルシンキングが必要です。

17章では「チャットGPTとGemini」について解説します。AI入門編として2つの生成AIの登録及び活用法を紹介します。特に思考を深めるための使い方について詳しく解説します。

18章では「企画作成」を行います。私、松風がアナタと一緒に企画を考えていきます。

19章では「AI活用法」について解説します。「情報発信者」「SEO」「コンテンツ作り」3つの視点で語ります。「使わない」選択肢はありえませんが、上位記事をリライトさせるなど、ただAIを使えばいいものでもない。どのような距離感で、どう使うのが一番効果的なのかが分かります。

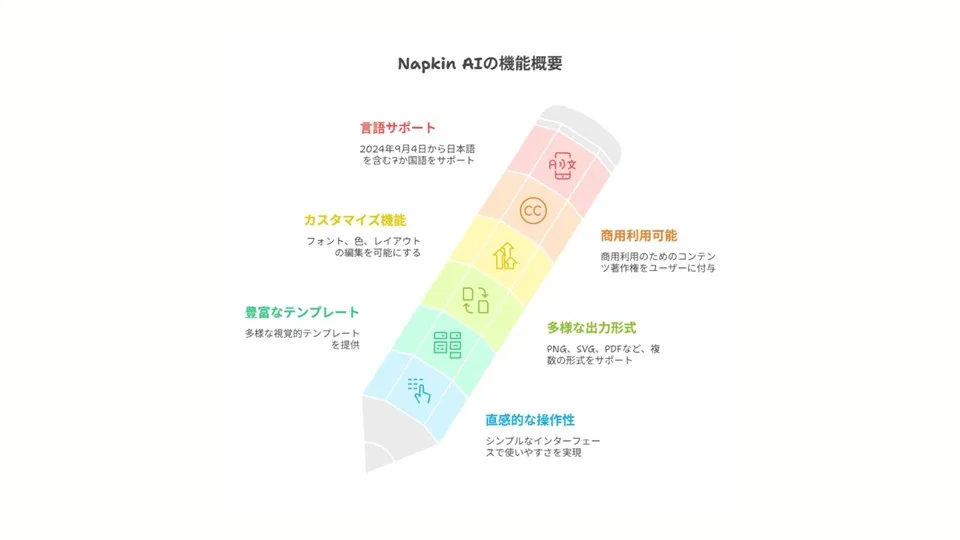

20章では「Napkin AI」について解説します。ナプキンエーアイは、文を入力すると図解やグラフを自動生成するAIツールです。プロが作ったようなデザイン性の高い資料を記事に掲載できます。ユーザーの飛ばし読み対策、そして理解促進の効果が期待できます。

21章では「Vrew」について解説します。ブリューはAIを活用した動画編集ソフトです。テキストから動画を作成したり、動画ファイルを読み込ませて字幕やテロップを生成したりできます。基本的な使い方から、コンテンツの使いまわす応用まで教えます。

22章では「ImageFX」について解説します。イメージエフエックスはGoogleが開発した画像生成AIツールです。現時点で最もリアルに近い人間画像を生成できます。生成AIが作成する人の画像に満足できない人にオススメします。

23章では「NotebookLM」について解説します。ノートブックエルエムは、Googleが提供するAIを活用した情報整理ツールです。大量の文書をアップロードし、AIによる解析、要約、質疑応答、ノートブック作成などの機能を利用することで、効率的に情報を整理し、理解を深めることができます。

24章では「品質」について解説します。「質の高い記事を作りましょう」というアドバイスを見るとモヤモヤします。品質の高い、低いはどのように決まるのかの話が抜け落ちています。Googleは機械です。その点も考慮に入れなければなりません。低品質、高品質の定義を明確にして、ムダのないコンテンツ作りをしましょう。

25章では「WordPress」について解説します。ドメインとサーバーの準備からWordPressのインストール&設定まで、分かりやすいマニュアルを準備しました。初心者には敷居が高い部分ですが、迷うことなく準備できます。分からないことがあれば松風にご相談ください。

26章では「Googleアナリティクスの導入方法」について解説します。マニュアル通り進めるだけで簡単に設定できます。

27章では「サーチコンソールの導入方法」について解説します。マニュアル通り進めるだけで簡単に設定できます。

28章では「Microsoft クラリティの導入方法」について解説します。マニュアル通り進めるだけで簡単に設定できます。

29章では「Matomo アナリティクス導入」について解説します。マニュアル通り進めるだけで簡単に設定できます。

30章では「使いやすいサイトとは?」について解説します。欲しい情報がすぐ見つからない、迷子になる。満足度が低ければGoogleの評価は落ちるし、今後の「どこで調べたいか」の候補になりません。ユーザー体験を向上させるサイト設計を教えます。

31章では「文章術」について解説します。AI時代の人を動かす言葉には、語り手の人生経験が込められていなければなりません。ゆえに家にこもって文章術を駆使してPCをカタカタしても意味がありません。ただ必要最低限の書き方を知らなければ、読んでもらえないのも事実です。

32章では「自分が読みたいものを書く」について解説します。情報が溢れている今、ネットから情報を拾い集めて加工するレベルでは通用しません。あなたが読みたい、知りたいことをコンテンツにしなければなりません。ではどうするか?を説明します。

33章では「コピーライティング」について解説します。テクニックだけでは売れません。その前にやるべきことがあります。しかし、人が集まりだしたなら知っておいて損はないのがコピーライティング。読者に気づいてもらう言葉のバイブルを手に入れてください。

34章では「ストーリーテリング」について解説します。エンゲージメントを高めることはSEO、セールス、どちらにも有効です。人を惹きつける効果がとても高い「物語」。今も神話や聖書が愛されるのはストーリーテリングの力によるところが大きいです。

35章では「記事の作り方」について解説します。構成に従って文章を書くだけが記事作りではありません。視覚的な工夫で文字の圧迫感を減らす。目次や見出し、箇条書きで飛ばし読みに対応する。機械であるGooglehに伝わるように正しくタグを使う。これらの方法を紹介します。

36章では「記事タイトル」について解説します。検索順位やクリック率に影響する重要項目です。機械であるGoogleに理解しやすく、かつ人間の興味関心を引き出す必要があります。

37章では「ディスクリプション」について解説します。検索結果上のクリック率向上させる演出をしやすい部分です。設定しても必ずしも検索結果(スニペット部分)に表示されるとは限りません。仕組みの理解、Googleに選ばれる説明文の書き方、逆算的な使い方を紹介します。

38章では「図解」について解説します。ほとんどの人は、文章が読みたくて検索しているわけではありません。悩みが疑問を解決したいだけ。飛ばし読みが前提で記事を作らければなりません。図解はユーザーの注意を集められます。ただし、伝わる文法に沿ったものでなければ効果はありません。

39章では「Canvaの使い方」について解説します。画像編集に便利なCanvaの基本的な使い方を紹介します。デザインが苦手な人でも、テンプレートが用意されているのでプロが作ったような画像が作れます。

40章では「Googleアナリティクスの使い方」について解説します。数値の改善=ユーザー体験の向上です。表示回数、エンゲージメント時間、直帰率など、基本用語の定義と確認方法から始め、データの読み取り方とコンテンツの改善方法まで教えます。

41章では「サーチコンソールの使い方」について解説します。Googleの評価、検索におけるユーザーの反応が分かります。表示回数や順位、クリック率やクエリ(キーワード)を分析することで、ブログへのアクセスを増やしていきます。

42章では「Microsoft クラリティの使い方」について解説します。どの程度スクロールされているか?クリックされているか?が分かります。ヒートマップ解析だけでなく録画機能もあるので、リアルな動きを確認できます。コンテンツ改善に必須のスキルが身に付きます。

43章では「Matomo アナリティクスの使い方」について解説します。Googleアナリティクスよりも直観的に使えます。広く浅いデーター分析ならMatomoアナリティクスのほうが楽。使い分けても良いし、Googleアナリティクスだけに統一してもかまいません。

44章では「Udemy」について解説します。専門家としての信頼構築、質の高いリスト取りに最適なプラットフォームです。はじめての人にも分かりやすい動画講座の作り方、販売戦略を教えます。販売はUdemyがやってくれます。まずは数を増やしましょう!

45章では「note」について解説します。検索と違い、文章好きが集まるプラットフォームです。疑問や悩みがあって調べるというよりも、読み物を探している人が多い。ゆえに、WordPressサイトとは違う戦略が必要です。有料noteの販売も含めて攻略法を教えます。

46章では「YouTube」について解説します。検索結果にも動画コンテンツが表示されるのが当たり前の時代です。テキストでしか情報発信できないと、アプローチできる人がどんどん減ります。プロ並みの編集をしようとするとハードルが高くなり、いつまでも始められません。まずはダサいけど再生されている動画を目指しましょう。

47章では「ポッドキャスト」について解説します。顔出し、編集不要で隙間時間を使ってコンテンツが作れます。日本でも音声媒体の需要が伸びてきている今こそ、始めるのに最適です。話すのが苦手な人でも安心してスタートできるマニュアルをご用意しました。

48章では「X」について解説します。利用者が多く情報発信だけでなく、思考や言語化の瞬発力を鍛える場としても最適です。TwitterからXに名前が代わりインプレッションが伸びにくくなりました。そんな中でも、自分を鍛え成長を楽しみながらフォロワーを増やしていく戦略を教えます。

49章では「メルマガ」について解説します。ユーザーとの関係性の維持、信頼構築において最も優れているのがメルマガです。仮にSEO、SNS集客がダメになってもメールリストがあれば情報発信は続けられます。特に高額商品を扱う場合は必須です。

50章では「自社商品」について解説します。noteやUdemyなどのようなコンテンツ販売ではなく、コンサルやコーチ、添削指導など対面式の自社商品の作り方、販売戦略が分かるようになります。希望者は、松風のアドバイスも受けられます。

※注意事項

(初心者、経験者に関係なく)

教材はカリキュラムに合わせ

3回に分けて配布します。

| カリキュラム | 配布日 | |

| 第1ターム(1.5カ月) | STEP1.自分と向き合う STEP2.企画 | 2025年8月1日 |

| 第2ターム(2カ月) | STEP3.AI STEP4.メインサイト | 2025年9月15日 |

| 第3ターム(3.5カ月) | STEP5.分析&改善 STEP6.各種プラットフォーム STEP7.自社商品 | 2025年11月15日 |

今のグーグルは極端なことをいうと

もう中古ドメインを禁止しています。

過去の運営歴、どういう内容だったか?

こういうのだけではなく、所有者情報にあたる

WHO IS情報をちゃんとみていますからね。

今のグーグルはこのドメインの強さ(権威性)を見てます。

ペナルティを受けることなく

たった2ヶ月で新規ドメインを、

政府機関・公共機関並みの

ドメインパワーに強化することを

可能にしました。

と生成した文章を長文に生成するノウハウ

こちらは文章生成のコツ、

どういった事を考えて重きをおいて

制作をしていくべきかを小林氏の事例と

経験からレクチャーして参ります。

チャットGPTの使い方としては

非常に珍しい使用方法を行います。

内容を知っている方には

「全然世間のAIの使い方と違いますね」

と評価を頂いております。

実際にソフトを活用して文章を

長文に生成する方法を全てお伝えしていきます。

※Pythonという言語を使用してツール

を作成し、活用します。

これまでは・・・

・どれだけ良い記事を書いたか?

・何文字のコンテンツか?

・何記事ぐらい投稿しているか?

といった“作る側の努力”ばかりが

注目されてきました。

今は、それだけでは評価されません。

むしろ、ユーザーが「どう動いたか」

ここに最も価値が置かれているのが、

今のSEOの真実です。

だからこそ、滞在率という“見えない評価”を可視化し、コントロールできる手段を持つことが、競合に打ち勝つための戦略になっていきます。

ここまでリアルに人間の動きと

変わらない動きをしてくれるツールは

なかなかございません。

「マンガ付きのLPを見たことがありませんか?」

広告のプロが使う理由はただ1つ。

「効果があるから」

文字が嫌いな人でも、マンガなら読む人もいます。

企画のプロである出版社も、ベストセラー本をマンガにして、広く読まれるように工夫しています。

私たちのブログにもマンガを導入することで、滞在時間やクリック率、成約率を高める効果が期待できます。

たとえばアナタが「車の一括査定」のアフィリをするとして、こんなマンガがあったら売れる気がしませんか?

今、自分のブログにもあったらな~と思いましたか?

お気持ち分かります。お任せください!

AIマンガ職人のあり坊さんに(師匠が)交渉してきました。

★あなたのテーマにあったマンガを発注できます※

★2回目以降も特別価格で発注できます※※

※全20コマ(1ページあたり2~5コマ想定)

※※全20コマ 17,800円(税込)を1万円の特別価格でご提供します

~基礎の定着と応用力がつくオリジナル添削課題(1題15分×30回)を週に1回のペースでお送りします。松風がひとつひとつ丁寧に添削します。

1.自分と向き合う

2.企画

3.AI

4.メインサイト

5.分析&改善

6.各種プラットフォーム

7.自社商品

たったの2ヶ月で

「あなたの新規ドメイン」を

政府・公共機関機関並みの

強力なドメイン強化して

検索順位を上げます。

と生成した文章を長文に生成するノウハウ

気になる参加費用は?

私、松風のサポート(1年間/年中無休)に加えて、、、

・PDFテキスト50冊

・添削課題(30回)+解説動画

・属性別ドメインを60日以内に徹底強化するサービス

・AIを活用する長文SEO対策文章の生成方法&生成した文章を長文に生成するノウハウ

・人間の検索行動を再現する自動周回ノウハウ

・滞在率や成約率を高めるAIマンガ(1回分)

さらに特典として

・成功者へのコンパス(59,800円相当)

・松野師匠の信用が入った状態でアメリカンエクスプレスカードを申し込める権利

・AIマンガ職人あり坊さんに特別価格で発注できる権利(2回目以降)

↑これらがついてきます。

内容とボリュームから298,000円(税込み)が

妥当な価格ではないかと考えておりました。

松野師匠から提供いただいた強力なドメイン強化サービスだけでも

開発費を考えると298,000円以上頂かなければ元がとれません。

これに加えて私が作成したマニュアル50冊

さらに、私があなたのサポートをします。

完全に赤字です。

でも、画期的なドメイン強化サービスや私が培ってきたノウハウを

1人でも多くの方に届けたい一心で価格を決めました。

もちろん、値段を抑えたとはいえ

298,000円が高いのは分かっています。

ただ、あなた1人だけで全てをやろうとしたら莫大な時間がかかります。

優秀なコンサルにお願いしたら1か月で最低30万以上は請求されます。

ここだけの話、師匠から提供していただいた

サービスとAIツールだけでも298,000円請求されますから。

お値段以上の価値があることが

お分かりいただけたでしょうか?

とはいえ、国内では物価上昇が続いています。

食料品、ガソリン、電気代、、、値上げ続きです。

経済期に厳しい状況の方も多いと思います。

そこで熟考を重ねた結果、期間限定ではありますが

218,000円(税込み)で販売します。

師匠には無理を言って特別価格にしてもらいました。

最終価格298,000円の所を・・・

大幅値引きで218,000円で公開します。

これまで、Googleに冷遇されてきた分を取り戻してほしいと快諾いただきました。

私と松野さんの本気の想いを受け取ってください。

9月30日までの特別価格!

はい。問題ありません。超初心者の方が安心してご参加いただけるよう、テキストやサポートの準備をしております。

8/1,9/15,11/15の3回に分けて配布します。

詳細は、上記「配布物 Contents2」の「注意事項」をご覧ください。

入塾から1年間(12カ月)です。

サポートが終了日までです。1度に提出できる添削課題は1回分のみです。返却されるまで次の添削課題はご提出いただけませんのでご注意ください。

Chatwork(チャットワーク )を利用します。無料で使えます。ただしフリープランは「閲覧可能メッセージ 直近40日以内」となっています。残しておきたいやりとりは、定期的にメモ帳などに保存すれば問題なく使えます。

いえ。見られません。Chatworkでは私とアナタと直接やりとりをしますので、他の方からは見られません。

平日は数時間以内、遅くとも6時間以内にはいったんお返事します。

ただし、添削課題に関してはこのルールからは除外します。※翌日~3日以内となります。

病気や家族のことなどで予想外のことで対応が難しくなったときは臨時休業としまして、その分の期間を延長します。

年中無休です。日曜日、祝日、お盆も正月も対応します。ただ、私1人で切り盛りするので土日祝のレスポンスは平日よりも遅くなります。その点をご承知おきください。

「銀行振込」と「クレジットカード払い(一括、分割)」です。分割は24回まで対応。

こちらからお願いします。24時間以内に返信します。

ドメインとブランドの強化

本プロジェクトの2本柱について説明しました。

あえて強調はしませんでしたが、

生成AIのノウハウも充実しています。

コンセプトは

記事の大量生産以外の活用法

「上位記事をAIにリライトさせる」

↑みたいな話に私は興味がありません。

「AI記事でアドセンス合格しました」

「AI記事で稼いでいます」と聞くと

「だから何?」と言いたくなります。

売るのが上手い人は声高にAIの有用性を強調します。

・AI記事でアドセンス審査を通す

・AIにリライトさせてお金を稼ぐ

お金のためと割り切っているのでしょうが、

むなしくならないのか心配です。

自分の成長と未来に繋がることを

やるほうが幸福度が上がると思うのです。

AIで楽して稼ぎましょうという

風潮には違和感しかありません。

とはいえ、むやみと厭うのもまた愚か。

AIを役立てるマニュアルを作りました。

チャットGPTやGeminiと言った

ベーシックなAIに始まり

「NotebookLM」

「Napkin AI」

「Vrew」

「ImageFX」

「Canva AI」

までフォローしています。

これらを駆使すれば

・作業時間の短縮化

・図解や画像の質が向上

・自分以外の視点を獲得

個人のブログ運営者のメリットは大きいと自負しております。

PDFテキストはただのノウハウではありません。

私、松風の塾講師20年で培った

教える技術と経験が凝縮されています。

今、SEOは

エンゲージメント最適化が

最も効果がある施策です。

品質が良い記事を書けばGoogleは評価してくれる。

半分正解で、半分間違い。

最初のランキングでは有効ですが

最終的には滞在時間や再訪問など、

ユーザーの動きが評価されます。

大学教授の話は専門性が高いです。

しかし、高校生に授業するとしたらどうでしょう。

学生のレベルにもよると思いますが、

寝ている生徒もでてきそうです。

それよりも塾、予備校講師のほうが

生徒から良い反応がとれるかもしれない。

空気を読んで相手を惹きつける力が

実はSEOでは大事になっています。

私は学校の成績で1をとる子から

5をとる子まで教えてきました。

相手の気持ちを察し、空気を感じながら教える。

人よりも読み取る力があったから

今があると思っています。

ブログの場合は、相手の顔を直接は見られません。

そのためアナリティクスなど

アクセス解析のノウハウを

充実させました。

空気を読みながらどういうことをやれば相手が反応してくれるのか?

私が20年間やってきたことプラス、

自分のブログ運営の経験を含めてノウハウ化しました。

SEOだけでなくSNSやメルマガ、

自社商品販売ノウハウも教えます。

私の想いがあなたに届いてくれれば

これほど嬉しいことはありません。

あなたの悩みの解消や夢・目標達成に向けて一緒に前に進みましょう。

ここまでお付き合いを頂き、感謝致します。

松風

~基礎の定着と応用力がつくオリジナル添削課題(1題15分×30回)を週に1回のペースでお送りします。松風がひとつひとつ丁寧に添削します。

1.自分と向き合う

2.企画

3.AI

4.メインサイト

5.分析&改善

6.各種プラットフォーム

7.自社商品

たったの2ヶ月で

「あなたの新規ドメイン」を

政府・公共機関機関並みの

強力なドメイン強化して

検索順位を上げます。

と生成した文章を長文に生成するノウハウ

9月30日までの特別価格!